- DaVinci Resolve 19でQualcomm Snapdragon X Eliteプロセッサーをサポート

- Qualcomm Snapdragon X Eliteプロセッサーってなに?

- 「Copilot+PC」

- ARM版ってなに?

- 新しい「Surface」は買いなの?

- Surface Pro (第 11 世代)

- Surface Laptop(第7世代)

- ASUS Vivobook S 15 S5507QA

- Dell New XPS 13

- HP OmniBook X 14 AI PC

- Lenovo Yoga Slim 7x Gen 9

- Samsung Galaxy Book4 Edge

- なぜ、ブラックマジックデザインはARM版のDaVinci Resolveを出したのか?

- タブレットでの使用を想定している?

DaVinci Resolve 19でQualcomm Snapdragon X Eliteプロセッサーをサポート

2024年6月6日 ブラックマジックデザインはDaVinci Resolve 19で新しいQualcomm Snapdragon X Eliteプロセッサーをサポートすることを発表しました。これは、新しいマイクロソフトの「Surface Pro」(第11世代) 「Surface Laptop」(第7世代)(Copilot+PC)の発売日(6月18日)に合わせてきたかたちです。

では、なぜブラックマジックデザインがARM版のDaVinci Resolveを出してきたかを少し探っていきます。

まずは、おさらい。

Qualcomm Snapdragon X Eliteプロセッサーってなに?

Qualcomm Snapdragon X Eliteプロセッサーは、米国Qualcomm(クアルコム)社の出した新しいプロセッサーです。

Snapdragonはモバイル向けに開発された統合型のチップセットで、省電力で動作し、Galaxyなどハイエンドなスマートホンで採用されてきました。日本では略してスナドラと呼ばれたりもします。その最上位にあたるのが、Snapdragon X Eliteプロセッサーです。

CPU(Oryon オライオン)、NPU(Hexagon ヘキサゴン)、GPU(Adreno アドレノ)で構成されており、AIエンジンに特化しNPU:ニューラルネットワークプロセッサーユニット(Neural network Processing Unit)は45TOPSという、今ある中で最も速い数値を示しています。

そしてこの度、マイクロソフトの「Surface」で新しい「PC」として採用されたわけです。

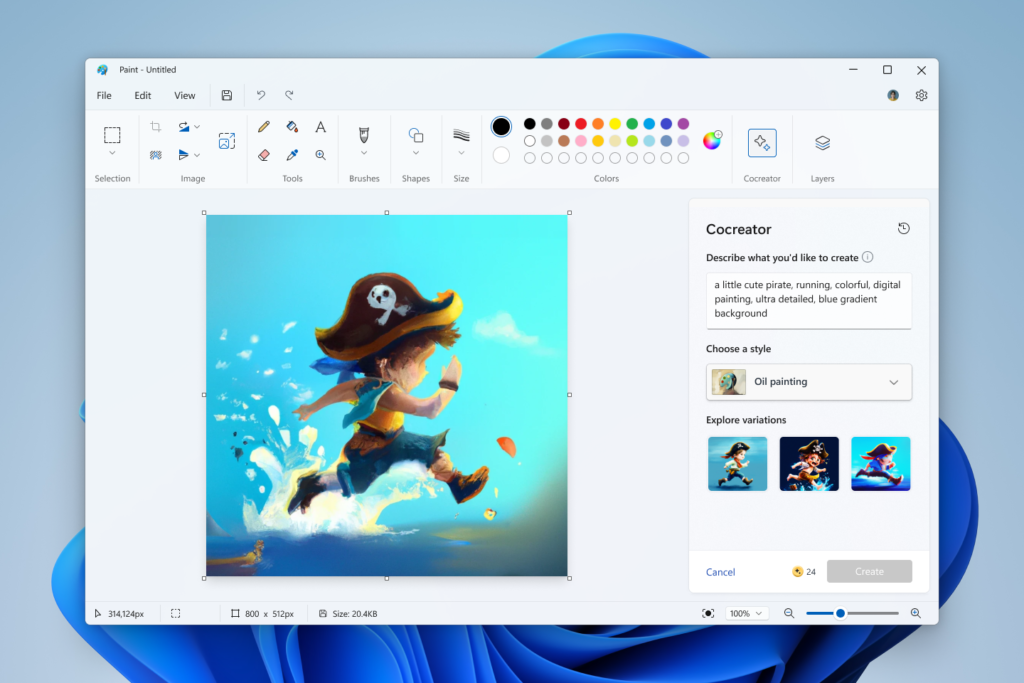

「Copilot+PC」

AppleのiPadと人気を二分する、マイクロソフトの「Surface」は皆さんご存じですよね。マイクロソフトが今回の新型「Surface」で提唱したのが「Copilot+PC」なんです。ちょっと前までは「AI PC」なんて呼ばれていましたが…。マイクロソフトが掲げるAI戦略の1つがCopilot(コパイロット:副操縦士という意味)です。マイクロソフトはWindows11の中に様々な「AI」機能を盛り込もうとしています。

「Copilot(コパイロット)」は、まあ、一言で言うと「ChatGPT」みたいなものです。機械翻訳、会話型 AI、ドキュメント処理などを人工知能で効率的に行うというのが狙い。既存の「オフィス」との連携やコーディングなど幅広く使えるようです。さらに、生成系AI の「コクリエーター(Cocreator)」やAppleのタイムマシンのAI版みたいな「回顧機能(Recall)」なんかの機能をWindowsに乗せていくと発表しています。

で、この「Copilot+PC」。要するに持ち運べる「AI」が今年のマイクロソフトの「Surface」のテーマ。でも、Appleに勝るCPUがない…。ということで白羽の矢が立ったのが、スナドラだった訳。「Copilot+PC」の最低要件は、「40TOPS以上の処理性能を持つNPUを組み込むこと」になっていて、インテルもAMDもそれを満たしていない。

だから、今度の「Surface」はスナドラだけ採用されているんです。携帯向け(組み込み機器)のCPUは、PCのCPUとそもそも構造(アーキテクチャ)が違うので、命令が違います。東京と関西の違いみたいなものですね。スナドラはARMなので、ARM版のWindowsが必要だし、それに対応したアプリが必要ってわけです。

ARM版ってなに?

…って思う人も多いと思います。今のPCの主流はほとんどインテルかAMDなので、特に気にする必要はなかったんです。(X86やX64とかは聞いたことのある人がいるとおもいますが…)実はかなり昔からマイクロソフトは組み込み機器用のOSを作っていたんです。(Windows EmbededとかWindows CEとかWindows Phoneとか…黒歴史と言われたりも…)

要するに、MacOSとiOSみたいな違いですね。プログラムも違う、コードも違う、アプリも違う…Windowsという名前はついていても全く別物だった訳です。

それとは別に、(WindowsNTの頃から)Windows本体を別のアーキテクチャで動かすという努力も長年続けられてきました。Windows11のARM版もその流れ。なので組み込み型の機器で本物のWindowsが動くんです。それも、今までのマシンより「AI」処理は高速に…。

「iPadでMacOSが動けばいいのに」と、いったい何人の人が思ったでしょう。機は熟したわけです。

ただ本来のスピードを得るには、アプリがネイティブである必要があるわけです。実際、Adobeのアプリはほとんど対応していません(現状 Lightroom、Photoshop、Acrobatとかのみ)。卵が先か鶏が先かという話になりますが、とにかく卵は生まれたわけです。

Adobe は近いうちにIllustrator、Premiere Pro、 After Effectsの ARM版をリリースする予定があることを発表してます。

Together with @Microsoft, we’re excited to announce that your favorite Adobe apps are coming to Copilot+ PCs, powered by #SnapdragonXSeries Elite and Plus processors. Photoshop, Lightroom, Adobe Express, Adobe Firefly, and Adobe Acrobat are available in #CopilotPCs today.… pic.twitter.com/Qyd0mLmjEK

— Adobe (@Adobe) May 20, 2024

一番大事なところが「さらに表示」でみえないよっ!

私だったら見逃しちゃうね。

ところで…ARMってソフトバンクなんだっけ?

新しい「Surface」は買いなの?

アーリーアダプター、レビュアーそしてWindowsファンのみなさんお待たせしました。新しい「Surface」が買いなのかどうなのかを見ていきましょう。

まず、Microsoftの出した「Surface」ですから、Windowsの標準アプリは動くでしょう。でも、なにがどう高速になったかは、比較しないとわからない、そこで「DaVinci Resolve」なわけです。

DaVinci Resolveは、ローカルで動く数多くのAI処理機能を搭載しています(ほとんどは有償の機能ですが…)。古いマシンと比較するのに、これほど絶好なアプリはありません。Windowsに限らず、Macでも同じアプリケーションが動作します。

MacにはiOS版やAppStore版があり、若干ライセンスに違いがありますのでご注意ください。Windowsの場合、有償機能を継続して使うには、ショップまたはブラックマジックデザイン公式ストアで「ライセンス版 DaVinci Resolve Studio」を購入することをオススメします。一度購入すれば、バージョンアップやアップデート、サブスクリプションなど追加の費用は一切掛からず、継続して(何年も)利用できます。

新しい「Copilot+PC」は、いくつかのモデルがあります。

Surface Pro (第 11 世代)

まずは、Surface Pro (第 11 世代)

タブレットでもノートPCとしても使える2-in-1の設計。LCDとOLEDの2タイプありますが、LCD版は X Plus (10 コア)です。X Elite (12 コア)を選ぶ場合は、OLEDタイプ1択になります。OSはWindows 11Home、メモリは DDR5xのRAMで16 GBと32 GBが選べます。SSDはGen 4で256 GB、512 GB、1 TBでカスタム選択ができます。

OLEDは、13 インチで解像度 2880 × 1920、コントラスト比: 1000:1で最大 120Hz の動的リフレッシュ レート。カメラはクアッド HD(1440p) のフロントカメラと10メガピクセルのUltra HDのリアカメラが付いています。今回出るのはWifi版のみ。モバイルネットワークを使う5Gが必要な場合は、2024 年後半まで待つ必要があります。

注目なのはWifi7。対応の機器が必要だったり電波状況にもよりますが、もはや下手な有線よりも速いです。 あと、電波法によって特定の周波数帯域は屋内使用に限定されるから注意してくださいね。

あと、前々のモデルからなんですが、USB-Cの2つのポート。これ、USB4/Thunderbolt4として動作するんです。Thunderbolt4ってことは、Thunderbolt3の機器に繋がるということなんです。(上位互換のため)まあ、ドライバーの対応もあるので、すべてが動く訳ではないと思いますが…。ちなみにSurface Thunderbolt 4 ドックは以前から発売されています。

それと、新しいSurface Pro Flex キーボード 。これ、とりはずしたまま使えます。Copilotキーも追加されました。ちょっとお高いんですが…。真のサーフェイサーを目指すのなら「買い」です。

Microsoft(マイクロソフト)

Surface Pro フレックスキーボード(ペン収納付き/スリム ペン付き) マイクロソフト Surface ブラック

Surface Laptop(第7世代)

次にSurface Laptop(第7世代)

こちらはキーボードとの一体型。普通のノートPCのように使えます。13.8 インチと15 インチの2タイプあり、6月18日以降にマイクロソフト以外が発売する「Copilot+PC」はこのタイプ。

15 インチはX Elite (12 コア)のみですが、13.8 インチはX Plus (10 コア)モデルもあるのでご注意を。ディスプレイは、13.8 インチで2304 × 1536でコントラスト比: 1400:1、15 インチで2496 × 1664でコントラスト比: 1300:1とあり、大きさや解像度以外も若干違うようなので、ご自身で確認してください。

ちなみに、PROもLaptopもHDR(Dolby Vision® IQ) 対応で、タッチスクリーンです。2基のUSB-Cポート(USB4/Thunderbolt4)以外に、USB-A 3.1が1基付いていて、15 インチにはMicroSDXC カード リーダー付いています。

あと、Surface Proと大きく違うのは、Ultra HDのリアカメラがない点。高画質で撮影も…といったら「Surface Pro」1択になります。フロントにはフル HD カメラがついているので、Windows スタジオ エフェクトを使用したAI効果やリモート会議、配信などでは普通に使えるみたいです。

じゃあ、マイクロソフト以外の「Copilot+PC」を見てみましょう。

マイクロソフトの「Surface」はいわばリファレンスモデル。「Copilot+PC」とWindows11のレギュレーションを満たしていれば、メーカー独自の機能を付けれたりするわけです。

ASUS Vivobook S 15 S5507QA

ゲーミングマシンを数多く出しているASUS。やはり特徴はディスプレイとキーボード。ディスプレイは15.6の OLED (有機EL) で(2,880×1,620 120Hz)、DCI-P3を100%サポート。0.2msの反応速度を謳ってます。キーボードは光る上に色も変えられます!あと、外部ディスプレイ出力としてHDMI(2.1)の出力端子が付いているのも特徴。モデルは1タイプのみで、32GBのメモリーと1TBのSSDを搭載。

Dell New XPS 13

Dellで「Copilot+PC」として案内されているのは、「New Latitude 7455」や「New Inspiron 14 Plus」などもありますが、個人向けのX Eliteとなると、New XPS 13のみ。現状のBTOでは、16GBのオンボードメモリーで、512GBのSSD、非タッチ式のディスプレイは13.4インチのFHD+ (1920 x 1200 500-nit)しか選べません。BTOで様々なオプションが選択可能なIntel版(「Copilot+PC」を謳わないNew XPS 13)と比較して心もとない感じです。

HP OmniBook X 14 AI PC

HPの「Copilot+ PC」は、個人用のOmniBook X 14 AI PCと法人用のEliteBook Ultra G1q AI PCの2機種。EliteBook Ultra G1qは2024年7月販売開始予定だそうです。

販売開始記念のアドバンスモデルとして案内されている、「OmniBook X 14 AI PC」は16GBのメモリーで、1TBのSSDを搭載。14.0インチのディスプレイは2.2KのIPSタッチディスプレイ (2240×1400)。ハードウェアとしてそれほど特徴はありませんが、アプリで差別化を図っているようです。

「HP AI Companion」というアプリ。このアプリでは、ローカルでAIのパワーを使い会話形式で情報を探したり、分析したり、重要な部分を見つけたりできるそうです。

Lenovo Yoga Slim 7x Gen 9

Lenovoは、法人向けの「ThinkPad T14s Gen 6」も発表していますが、実質すぐに手に入る「Copilot+ PC」はこの1機種のみ。32GBのメモリーと1TBのSSDを搭載し、 14.5インチの3K OLED(有機EL) は(2944 x 1840 90Hz 1000nits)でDCI-P3を100%サポート。 なぜかUSB Type-Cが3つあります。USB4認証は 2024 年 7 月に予定とのこと。

Samsung Galaxy Book4 Edge

米国、韓国での発売される予定ですが、日本国内でのリリースの発表はありません。

結論として…

こう見ると、クリエイティブ、ゲーム系に注力しているメーカーが強いですね。あれ、日本は?

結論としては、やはりマイクロソフトの「Surface Pro」がオススメ。余裕があるなら、メモリーは32 GB RAMを推奨します(必然的にSSDは1TBになります)。理由は、グラフィックアプリではRAMを大量に使うから。特にCPUとGPUのコアが一体化しているものは、大体メインメモリーを共有しています(インテルのIrisとかも)。

DaVinci Resolveで言うなら、メインのアプリケーションで確保されるメモリーの他に、ビデオをバッファーするメモリーが必要になるので、RAMは大量にあった方がいいです。

さて、ここからが本題!

なぜ、ブラックマジックデザインはARM版のDaVinci Resolveを出したのか?

「Copilot+PC」が発表された時に、いち早くブラックマジックデザインの名前が挙がりました。映画や放送などの映像制作でよく使われるDaVinci Resolveは、数多くの「AI」を利用した機能を搭載しています。(「DaVinci Neural AI Engine」と呼ばれています)

DaVinci Resolveで使えるAIの機能は…

- 音声解析と話者の判別や字幕の作成

- 字幕で編集範囲を指定したテキストベースの編集

- 自動追尾(インテリトラック)

- 人やオブジェクトを追尾してオーディオパン

- 人物を検出して中心にリフレーミング

- 人物を検出して人物ごとに分類

- 画像のノイズ除去(UltraNRノイズリダクション)

- スローモーション時の画像の補完(スピードワープ)

- 人物やオブジェクトの切り抜き(マジックマスク)

- HDから4Kなどの超解像アップスケール(スーパースケール)

- 自動色補正(オートカラー)

- 自動色合わせ(ショットマッチ)

- オブジェクト除去

- 奥行きマスク(深度マップ)の作成

- 照明効果

- 顔検出と顔の美肌補正

- 音声のノイズ除去(ボイスアイソレーション)

- ボーカル、ドラム、ベース、ギターなどを分離して調整

- オーディオの内容に基づいて分類

など…ほかにもいくつかあります。

もう、何にAIが使われているかわからないほど自然に処理しています。

これらは、ローカルの「AI」で処理しているので「Copilot+PC」のコンセプトとは合致するわけ。DaVinci Resolveはまだベータ版で開発途中なので、ユーザーのフィードバックを受けて日々改良されています。

タブレットでの使用を想定している?

新しく発表された製品の中で、ブラックマジックデザインが想定しているシナリオが見えてきます。

コンパクトなグレーディングパネル「DaVinci Resolve Micro Color Panel」

多彩な機能を持つDaVinci Resolveですが、その本領を発揮するのがやはりカラーグレーディング。

新しく発売された「DaVinci Resolve Micro Color Panel」はタブレットを立てて置ける仕組みになってます。

すでにiPad用のDaVinci Resolveはリリースされているで、当然と言えば当然ですが…。

iOS版と異なり、「Surface Pro」のDaVinci Resolveは紛れもなく制限の無い本物のWindows版です。

BlackmagicDesign DaVinci Resolve Micro Color Panel (パネルラベル日本語表記)

キャプチャもプレイバックもこれ一つ「Blackmagic Media Player」

新しく発表された「Blackmagic Media Player」は、高機能なビデオのモニタリング、キャプチャリングデバイスで、Thunderboltのケーブル1本で接続します。

12G-SDI入出力やHDMI入出力に加え、高速な10Gイーサネット端子もあるので、共有ストレージにアクセスして編集なんてこともできます。DaVinci Resolve 19で新しく追加された「リプレイ」機能をフルに使うにはフィルキー出力があるこのデバイスが必要だったりします。

Thunderbolt用のハブと考えると少し高価ですが、映像の入出力や10Gイーサネットポート、デスクトップビデオ拡張やオーディオアウトプットなどを含めると、すべてこれ1台で済むのでオススメです。

BlackmagicDesign Blackmagic Media Player 10G

単純なプレイバックなら、UltraStudio Monitor 3Gだけでもいいんです。

BlackmagicDesign UltraStudio Monitor 3G

ブラックマジックデザイン製のキャプチャープレイバック製品はPCIe接続を除き、ほとんどがThunderbolt3で接続できます。

まだ、ARM版のデバイスドライバーは公開されていません。旧製品でThunderbolt接続ができる機器であっても認識しない可能性があります。

ATEMスイッチャー9.5 アップデート

これは新しい「リプレイ」機能を実現する大きなアップデートです。

「リプレイ」とは…

あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ!

ATEM Mini Pro ISOには4つのHDMI入力があるんだが、それらを同時にBlackmagicクラウド上に収録できるようになったんだ。で、収録中にDaVinci Resolveでマルチカムで編集できる。

編集したものにスローをかけたりして、すぐにオンエアーできるんだ。

編集したものは再利用できるし、それをもとに別の編集もできる。テロップを乗せたりしてな。

な… 何を言っているのか わからねーと思うが…

要するに、テレビのスポーツ中継とかでよく見る、決定的な瞬間をスローにしたり、何度も同じ場面を別のアングルで流すアレです。

このようなシステムは数百万から数千万円ほどかかり、今まで放送局でしか導入できなかったのが、デスクトップでできるようになったわけです。Blackmagicクラウドでなくてもローカルの共有ストレージに保存して、Wifiで高速にアクセスすれば容量は気にならずデスクからも解放されるわけです。そんな時にタブレットは便利。

BlackmagicDesign ATEM Mini Pro ISO

いままでiPadでしかできなかったことが「Surface」でできるようになったし、さらに、今後「AI」を使ったアプリやサービスが増えておくことが予想できます。

ブラックマジックデザインには「すべての国のすべての放送局の機材を、自社の製品に塗り替える」という大きな野望があります。これはかつてSONYが歩んできた道であり、APPLEが実現できなかった「夢」でもあるわけです。

Apple界隈ではよく起こるビッグウェーブ。でも、これはWindows界で起きたビッグウェーブであり、ポールシフトと呼べる現象かもしれません。

ハワイと湘南ほどの差はあるかもしれませんが、それを先取りできるかどうかは、あなた次第です。